肛門周囲膿瘍・乳児痔瘻の治療

肛門周囲膿瘍・乳児痔瘻の治療

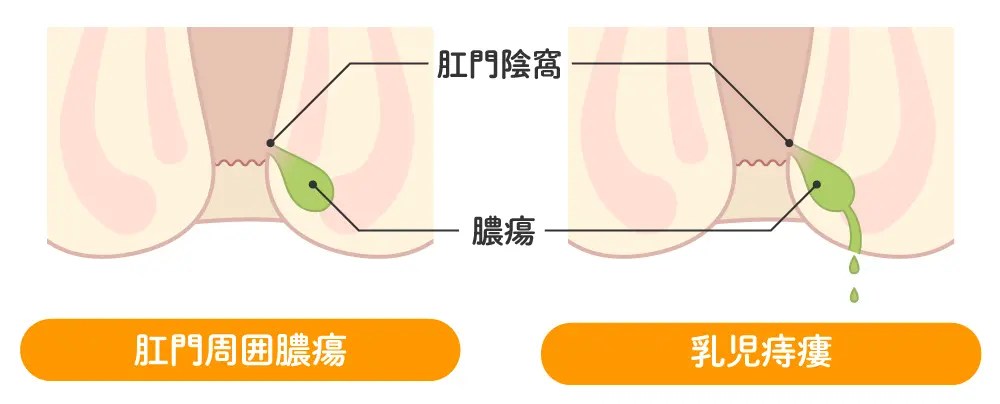

肛門周囲膿瘍とは

肛門のまわりが赤く腫れて膿(うみ)をもつようになる病気を肛門周囲膿瘍といいます。

生後1ヶ月前後から1歳位の乳児期の男の赤ちゃんに比較的よく見られる病気です。

肛門周囲膿瘍の原因

下痢やオムツカブレなどで、肛門の肛門陰窩(こうもんいんか)といわれる部位に細菌感染が起こることにより炎症をきたして膿瘍(のうよう)(膿のかたまり)をつくります。

炎症が皮下に及んだものを乳児痔瘻と呼びます。

症状

下痢や軟便が続いた後に肛門のまわりが赤く腫れて膿をもつようになって起こります。赤ちゃんは痛みのために機嫌が悪くなり泣くようになります。膿瘍は良くなったり悪くなったりを繰り返すことが多く、また肛門周囲の他の部位にも広がることがあります。

治療

以前は抗生剤の内服や外用治療を行って、膿が溜まるとその部位を切開して膿を外に出す(切開排膿)という治療が行われていました。しかし、切開は痛みと恐怖を伴い、また切開後の処置も必要になってきます。最近は、漢方薬による治療で肛門周囲膿瘍が良くなることがわかってきており、当科でも以下のような漢方治療を中心に行っています。

- 排膿散及(はいのうさんきゅう)湯(とう)

鎮痛作用・排膿作用。赤く腫れて痛みが強い急性期に内服します。 - 十全(じゅうぜん)大補(たいほ)湯(とう)

腸の免疫強化作用。排膿して腫れが引いてきたところで再発を予防する目的に内服します。

基本的に切開は行いませんが、診察時に腫脹が強い場合、数日排膿散及湯を内服しても症状が落ち着かない場合は、一度切開排膿をして漢方治療を継続します。

ご自宅での対応

- 肛門周囲膿瘍はオムツカブレなどで悪化するため、おしりを清潔に保つことが重要です。排便後はぬるま湯でしっかりおしりを洗ってあげてください。

- 内服をはじめると、自然に排膿することが期待できます。その際可能であれば膿瘍の周りを圧迫して排膿を促してあげてください(痛がって難しい場合は必要ありません)。排膿後もしっかり洗って清潔を保ってください。

- 一旦軽快しても再発することがあります。痛みや腫れが強く、自然排膿もみられなければ当科までご連絡ください。

予後

小児の肛門周囲膿瘍は1-2歳ころには自然に治ることが多いですが、再発率も高いといわれています。漢方治療は苦痛を伴う処置を避けるとともに再発を予防する目的で行うので、内服期間は場合によっては6か月以上に及ぶこともあります。また、2歳以上になっても膿瘍形成を繰り返す場合は手術が必要となることもあります。

漢方薬の上手な飲ませ方

漢方薬は苦く、大人でも飲みにくいイメージがあります。お子さんには以下のような工夫をしてみて飲ませてあげてください。

- 薬剤を練って口の中につける。

- 散剤に少量の水、または白湯を加え耳たぶの硬さにする。

- 団子状にして口腔内の上あごや頬につける。

- ミルクや母乳または水など好みの飲み物で口の中を流す。

- お薬を服用後、すぐに好きな飲食物や甘味料を与える。

- お湯に溶かし少量ずつスポイト、スプーンなどで口の奥に流し込む。

- 市販のオブラートに包む。

- 食品や飲み物に混ぜる。

シロップ、練乳、ジュース、アイスクリーム、蜂蜜などに混ぜる。

また、甘いジャムに混ぜて一口サイズのパンやカステラに挟む。

※蜂蜜は乳児ボツリヌス症の危険があるため、1歳未満には行わないこと。